2021年05月14日

お腹が痛い時、下痢になった時、どうしたらいいの???

もう梅雨に入った地域があり、食中毒が気になる時期。

下痢に悩まされる方も多いはず。

下痢になると、

1:腹痛

2: 栄養や水分の吸収が滞る。

3:うつ病の原因になることもある。

なぜ下痢が起こるのか?

大腸の過剰な運動や、水分の分泌や吸収の異常で起きる。

食べすぎ、飲み過ぎ、冷たいものの食べ過ぎ、ストレスが原因で起きる場合が多い。

特に、ストレスは要注意! 過敏性腸症候群という、難しい病気になることも………。

過敏性腸症候群の患者は、増加傾向にあり、2012年の時点で、1200万人もいると言われている。成人における有病率は、12.5%、何と日本人の8人に1人がこの病気で悩んでいることになる。

では、なぜストレスで下痢が起きるのか?

腸は、第二の脳と言われるくらい、腸と脳は繋がっている。さらに、腸は、自律神経とも連携している。

それで、過敏性腸症候群の人は、まずストレスの原因がどこにあるのかを把握し、その原因に対処することが大切である。

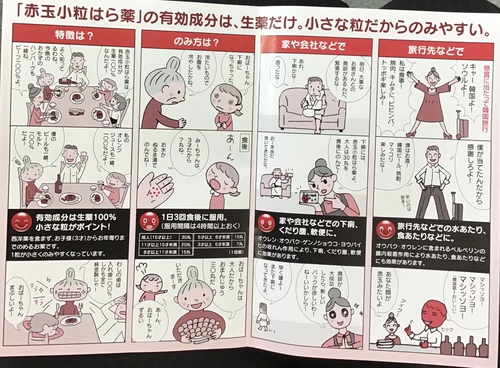

下痢で悩んでいる人にお勧めしたいのが、赤玉腹ぐすり。

赤玉の赤は、元気が出る色!

下痢を止めるのに、一番いい方法は、赤玉腹ぐすりを飲むこと。

ただし、ご注意いただきたいのは、感染性の下痢になった時。

ノロウィルスに感染した時などは、赤玉で無理に止めずに、すぐに病院に行くことをお勧めしたい。

また、薬が原因で、下痢になる場合がある。

そのような場合には、すぐにかかりつけの病院に行って、薬を変えてもらう方が良い。

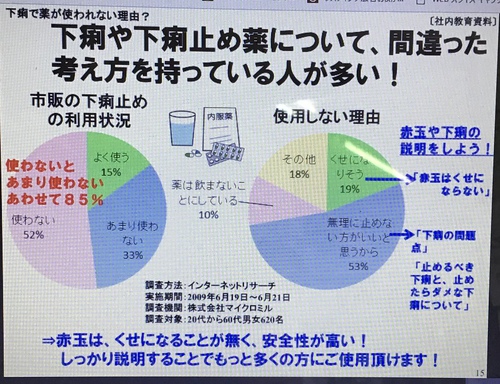

下痢に悩む人はどれくらいいるのか?

株式会社マイクロミル様のリサーチによれば、日本人の5人に2人強が毎月一度は下痢に悩んでいる。

画像2:

なぜ下痢は放置しない方がいいのか? 以下の理由がある。

1: 腹痛の原因になるので、QOL(生活の質)が下がる。

2: 水分や栄養の吸収が落ちるので、体力低下、他の病気の原因になる。

赤玉腹ぐすりのルーツは?

元々、中国の伝統医学から来ている。

それを。日本人の体質に合うようにアレンジしたのが、赤玉。

赤玉の、4つの働き

1: 収連

れん作用

2: 殺菌作用

3: 健胃作用

4: 整腸作用

ーさらに、安全性が高いのが、赤玉の特徴!

赤玉の成分:

1延命草

2:ゲンチアナ

3:ショウキョウ

4:ゲンノショウコ

5:おうばく

6:オウレン

7:大黄

8:ヨウバイヒ

赤玉は、正露丸や、ストッパより、安全性に優れている。

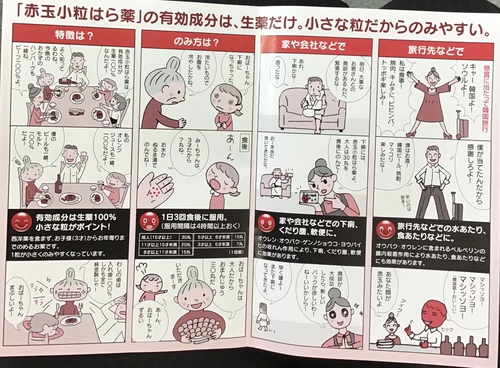

画像−3

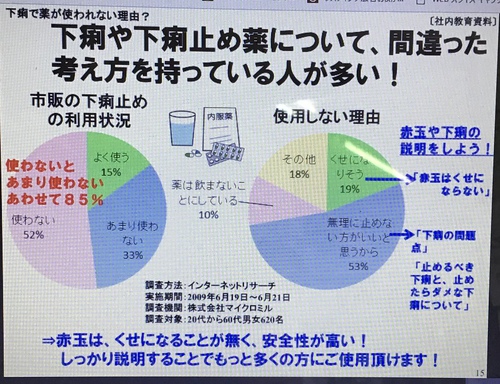

画像-4

下痢に悩まされる方も多いはず。

下痢になると、

1:腹痛

2: 栄養や水分の吸収が滞る。

3:うつ病の原因になることもある。

なぜ下痢が起こるのか?

大腸の過剰な運動や、水分の分泌や吸収の異常で起きる。

食べすぎ、飲み過ぎ、冷たいものの食べ過ぎ、ストレスが原因で起きる場合が多い。

特に、ストレスは要注意! 過敏性腸症候群という、難しい病気になることも………。

過敏性腸症候群の患者は、増加傾向にあり、2012年の時点で、1200万人もいると言われている。成人における有病率は、12.5%、何と日本人の8人に1人がこの病気で悩んでいることになる。

では、なぜストレスで下痢が起きるのか?

腸は、第二の脳と言われるくらい、腸と脳は繋がっている。さらに、腸は、自律神経とも連携している。

それで、過敏性腸症候群の人は、まずストレスの原因がどこにあるのかを把握し、その原因に対処することが大切である。

下痢で悩んでいる人にお勧めしたいのが、赤玉腹ぐすり。

赤玉の赤は、元気が出る色!

下痢を止めるのに、一番いい方法は、赤玉腹ぐすりを飲むこと。

ただし、ご注意いただきたいのは、感染性の下痢になった時。

ノロウィルスに感染した時などは、赤玉で無理に止めずに、すぐに病院に行くことをお勧めしたい。

また、薬が原因で、下痢になる場合がある。

そのような場合には、すぐにかかりつけの病院に行って、薬を変えてもらう方が良い。

下痢に悩む人はどれくらいいるのか?

株式会社マイクロミル様のリサーチによれば、日本人の5人に2人強が毎月一度は下痢に悩んでいる。

画像2:

なぜ下痢は放置しない方がいいのか? 以下の理由がある。

1: 腹痛の原因になるので、QOL(生活の質)が下がる。

2: 水分や栄養の吸収が落ちるので、体力低下、他の病気の原因になる。

赤玉腹ぐすりのルーツは?

元々、中国の伝統医学から来ている。

それを。日本人の体質に合うようにアレンジしたのが、赤玉。

赤玉の、4つの働き

1: 収連

れん作用

2: 殺菌作用

3: 健胃作用

4: 整腸作用

ーさらに、安全性が高いのが、赤玉の特徴!

赤玉の成分:

1延命草

2:ゲンチアナ

3:ショウキョウ

4:ゲンノショウコ

5:おうばく

6:オウレン

7:大黄

8:ヨウバイヒ

赤玉は、正露丸や、ストッパより、安全性に優れている。

画像−3

画像-4